入院費用の計算方法

当院は、厚生労働省の指定によりDPC(包括払い)対象病院となっており、入院費の計算は以下のようになります。入院している間の病名や診療内容等により、計算方式が変わる場合があります。その場合、入院の初日にさかのぼって入院費の再計算を行うことになり、既にお支払いになった入院費が追加または返金となる場合があります。予めご了承ください。

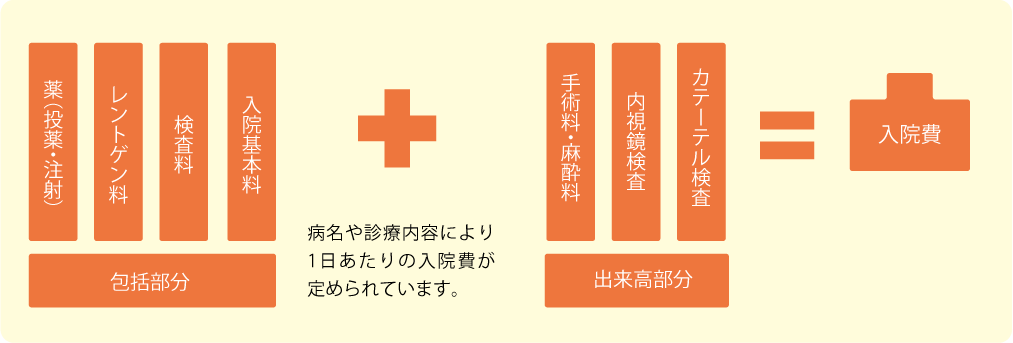

入院診療費の計算方法

DPC(包括払い)計算方式

病院や診療内容により1日あたりの包括部分の入院費が決まり、包括部分の金額に出来高部分の金額を合算する計算方式です。なお、手術・処置・検査の一部、退院処方等については、別途加算されます。

※労災や交通事故、病名や診療内容によっては、全て出来高計算方式となる場合があります。

※入院日・退院日も、それぞれ1日として算定します

お支払の流れ

お支払い方法

現金のほか、クレジットカードやQRコード決済もご利用いただけます。

| クレジットカード | NICOS、JCB、VISA、Master、AMEX、DC等 |

|---|---|

| QRコード | 銀行Pay |

自動精算機取扱時間

| 平日 | 午前8時半から午後5時まで(1階救急外来の自動精算機は24時間ご利用いただけます) |

|---|

土・日・祝日に退院される場合

事前にお知らせしていた入院費の概算額をもとに1階救急外来の自動精算機でお支払いください。

最終的な入院費がお支払い済みの金額と異なる場合は後日、差額を電話でお知らせします。

入院が月をまたいだ場合

- 入院が月をまたいだ場合、各月の末日に当該月の入院費用をお支払いいただく必要があります。

- 月末までの入院費を計算し、翌月10日頃に「納入通知書」を病室にお届けします。

- その他お支払いについてのご不明な点は1階支払(3番窓口)にお問い合わせください。

限度額適用認定証(高額療養費制度)

限度額適用認定証(高額療養費)とは

医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、後日申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。当院では、オンラインによる限度額適用認定証情報の確認が可能となっており、入院説明時又は会計支払時に、患者さんにマイナンバーカード(マイナ保険証)の提示及び口頭での同意をしていただくことで、自己負担限度額までの支払いとなります。

オンラインによる限度額適用認定証情報の確認に同意いただけない場合、高額療養費制度を受けるためには、以下の手続きが必要です。

オンラインによる限度額適用認定証情報の確認に同意いただけない場合、高額療養費制度を受けるためには、以下の手続きが必要です。

①加入している保険者へ限度額適用認定証の申請手続きを行い、当院に提出

②高額療養費制度の手続きを行い、後日払い戻しを受ける

(当院に対しては保険割合分の診療費をお支払いいただく必要があります)

なお、次に該当する場合等は、加入している保険者へ限度額適用認定証の申請手続きが必要となります。(申請手続は、入院月の月末までに行ってください)

①限度額適用認定証情報がオンライン資格確認システム上に未登録の場合(健康保険証の変更直後等)

②オンライン資格確認の対象外の健康保険証(自衛官の方)

③保険料を滞納している場合

②オンライン資格確認の対象外の健康保険証(自衛官の方)

③保険料を滞納している場合

注意点

- 入院中に受診された、歯科口腔外科以外の各診療科目は、まとめて計算します。

- 入院時の個室料、食事代など保険が適用できないものは算定対象に含まれません。

制度の詳細は、1階患者サポートセンター(5番窓口)、又は各病棟の入院事務担当者までお尋ねください。また、医療費に関する相談につきましても、1階患者サポートセンター(5番窓口)で承りますので、お早めにご相談ください。

公費負担医療

公費負担医療については、精度によって遡って適用できない場合がありますので、お早めに国、自治体の担当窓口へご確認ください。また、公費負担医療を申請中の方は、後日お支払いになる場合があります。詳しくは、入院事務担当者へお問い合わせください。